文化中國行| 宿松:瑞蛇兆喜 博物館里的“蛇”文物

宿松融媒訊 金蛇獻祥瑞,好巳慶豐年。2025年是乙巳蛇年。在中國傳統文化中,蛇象征著神秘、智慧和變化,蛇年的吉祥語也充滿了這些美好的寓意。蛇作為十二生肖之一,既神秘又令人生畏。蛇的形象復雜多樣,既承載著古老的圖騰崇拜,又在民間傳說中扮演著亦正亦邪的角色。

宿松縣博物館里的“蛇”文物,是燦爛歷史文化的重要組成部分,彰顯出濃厚豐盈的地域人文魅力。這些獨特的文化印記,為堅定文化自信、講好宿松故事提供了生動素材,更是助推文旅融合發展的有力支撐。2025年農歷蛇年到來之際,讓我們一起來欣賞下宿博里珍藏的“蛇”文物吧!

蟠虺紋:青銅器上的“蛇”

蟠虺紋,又稱“蛇紋”,是盛行于春秋戰國時期的傳統寓意紋樣,以盤曲的小蛇(虺)形象構成幾何圖形。其有三角形或圓三角形的頭部,一對凸出的大圓眼,體有鱗節,呈卷曲長條形,蛇的特征很明顯。有的作二方連續排列,有的構成四方連續紋樣。蟠虺紋是青銅器主要的裝飾紋樣之一,是豐富生動的小蛇造型,特點是繁縟細密,風格華麗神秘。

請欣賞宿松縣博物館里一款蟠虺紋銅蓋鼎(編號010),三級文物,春秋時期青銅炊器。蓋殘,口部微斂,直唇子母口,深腹微鼓,圜底馬蹄形足。腹部飾蟠虺紋一周,下飾乳釘紋一圈,肩附一對長方形豎耳,耳飾兩道弦紋間飾圈點紋。口徑28厘米,帶耳通高36厘米,腹圍113厘米,足高16厘米,1976年宿松縣原隘口公社隘口村出土。

喪葬器:明器上的“蛇”

明器,是專門為隨葬而制作的器物,主要目的是安慰逝者的靈魂,讓逝者在另一個世界過著與現實世界一樣的生活。

1.生肖之蛇

“十二生肖俑”是古代人們用來“壓勝”“辟邪”的鎮墓明器,在唐宋墓葬中多有隨葬品。隋唐時期的生肖俑多為陶質,宋代則出現了瓷質的生肖俑,但陶質生肖俑仍為主流。陶俑的形象,有的是人俑帶生肖;有的是人身生肖頭;有的是人捧生肖,姿態各異。

請欣賞宿松縣博物館里的一件宋生瓷生肖俑(編號313),三級文物,高18.5厘米,底徑4.4厘米。

2.四靈之蛇

古代的四靈神是指朱雀、玄武、青龍、白虎,有著廣泛的信俗基礎。其中,玄武是龜和蛇的合體形象,是掌管著北方的神靈,源于遠古對龜和蛇的圖騰崇拜。四靈神俑代表著東、西、南、北四境之內安寧無虞、一切平安。

請欣賞宿松縣博物館里兩件宋代明器玄武。一件是宋陶玄武(編號150),三級文物,通長13.5厘米,高6.8厘米,寬9.5厘米。

另一件是宋生瓷玄武(編號303),三級文物,長7.2厘米,寬6.4厘米,高5.8厘米。

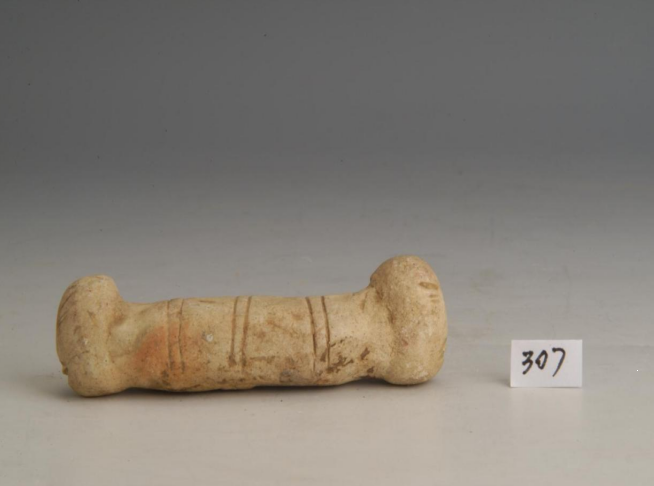

3.創世之蛇

伏羲和女媧是中國神話中極為重要的創世神,被認為是中華民族的始祖,常被描繪為人首蛇身的形象。這種形象不僅體現了古人對神秘力量的崇拜,也蘊含著深厚的文化意義。

人首蛇身俑被用于隨葬,傳達出古人對生命再生的訴求,成為神煞明器的重要組成部分,它具有鎮墓驅邪,祈求生命再生之意。

請欣賞宿松縣博物館里一組形態各異的“人首蛇身俑”。

宋生瓷雙人首蛇身俑(編號306),三級文物,長9.3厘米,寬1.7厘米,高3厘米。

宋生瓷雙人首蛇身俑(編號307),三級文物,長8.3厘米,寬2厘米,高2.5厘米。

宋生瓷雙頭人首蛇身俑(編號308),三級文物,長8.7厘米,寬5.7厘米,高3.2厘米。

“蛇”文物是歷史的見證,也是當代文化傳承與創新的靈感源泉。它在彰顯古代勞動人民的智慧與創造力的同時,還以精湛的工藝和獨特的藝術風格吸引著世人,為歷史學、考古學、民族學等學科提供了豐富的研究素材和理論依據。

新的一年,快來宿博開啟你的乙巳蛇年之旅,一起收獲滿滿的驚喜與感動吧!(通訊員 張曉培)

責任編輯:姚翠蘭

您的位置:

您的位置: